![keibun02.jpg]()

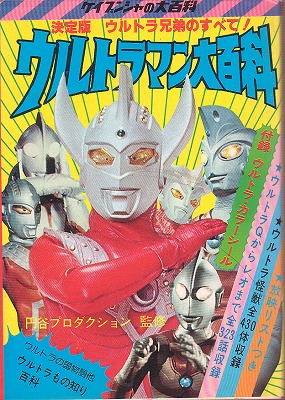

記念すべきシリーズ第1弾

まだインターネットの存在などまったく世の中に知られていなかった80年代。人々の情報源は、テレビ、ラジオ、そして雑誌や新聞などの紙媒体だった。

それは子どもの世界でも変わることはなかった。「てれびくん」「テレビマガジン」「テレビランド」などのテレビ情報誌や、小学館の学年誌。はたまた「コミックボンボン」「コロコロコミック」などの漫画雑誌が、子どもたちの情報源として日本中で重宝されていた。

しかし、これらの雑誌に掲載されている情報の大半は、広く浅い内容だったことも事実。

「もっと深く、もっと多くの情報を知りたい!」という具合に、子どもたちの知的好奇心は、やがて雑誌からの情報だけでは満足しきれなくなってきたのだ。そんな僕らを魅了していたのが、今はなき出版社・勁文社から発行されていた「ケイブンシャの大百科」シリーズだ。手のひらに収まるコンパクトサイズな豆本ながら、ちょっとした辞書のような分厚さを誇るこのシリーズは、まさに「大百科」と呼ぶにふさわしい充実した内容で、子どもたちにお値段以上の価値を感じさせてくれた。今回は、そんな80年代の「ケイブンシャの大百科」のお話だ。

■オタク第1世代が大百科にもたらした影響

まずは、「ケイブンシャの大百科」の簡単な歴史を解説しよう。怪獣ブーム真っ盛りの1971年、勁文社の編集者であった佐野眞一氏が編集を手掛けた『原色怪獣怪人大百科』が大ヒットを記録。その後、佐野氏は同社を退社しノンフィクションライターとして活動を開始するわけだが、『原色怪獣怪人大百科』は毎年、登場怪獣数を増加しつつ『全怪獣怪人大百科』として発売されるようになる。そして70年代後半に子ども向けの豆本に再編集される。これが「ケイブンシャの大百科」シリーズの第1弾となり、以降、勁文社が倒産する2002年まで続く超ロングランシリーズとなる。

「大百科」シリーズの題材となったのは、特撮、アニメ、ゲーム、プラモデル、ラジコンといったホビーからプロ野球、映画タレント、アイドルなどの芸能・スポーツ。はたまたクイズ、お料理、昆虫、動物などの雑学まで多種多様。当時の子どもたちは、分厚い誌面に大量の情報が詰まった、コストパフォーマンスのよすぎる大百科を穴が開くほど読みふけった。このシリーズを読みすぎて、うっかりオタクの扉を開いちゃった子も少なくはないはずだ。そんな「ケイブンシャの大百科」がよりディープに、よりマニアックに進化していったのが80年代初頭のことだ。

「当時はオタク文化がちょうど盛り上がってきた頃で、その頃からマニア相手にも作り始めた面はあります」

そう語るのは、80年代初頭に勁文社で「大百科」シリーズを編集していた編集者・黒沢哲哉さんだ。

「当初は『大百科』シリーズには子ども向けの図鑑、というイメージがあったのですが、80年代初頭に(50~60年代生まれの)僕ら世代が勁文社に入ってきたことで、ちょっとずつノリが変わってきたんだと思います。当時、朝日ソノラマが昔の懐かしいものを掲載した雑誌『宇宙船』を出し始めたり、ガンダムブームが起こって、そこで出てきたマニア向けの要素を子ども向けの本にも入れ始めたんです。その結果、子ども向けというスタンスはそのままに、大人にも価値がある本が生まれ始めました。例えば、最初はそんなにデータとかもしっかりしてなかったけど、だんだんとスタッフやキャスト、放送日などのデータもちゃんと入れようよとかね」

![keibun07.jpg]()

分厚い横面

80年代初頭といえば、いわゆるオタク第1世代が世に出始めた時代である。幼少期より、テレビや漫画、SFなどのサブカルチャーに親しんできた黒沢さんたち、オタク第1世代が「大百科」シリーズに参加することで、どんどん「大百科」シリーズは濃い内容になっていった。

当時は今と違って、まだまだオタクカルチャーが世間に認知されるはるか昔の時代。当然、マニア向けの資料集など『機動戦士ガンダム』や『宇宙戦艦ヤマト』など大ヒット作以外はごくわずか。ということで、子どもに交じって「ケイブンシャの大百科」を買い求めるアニメ・特撮オタクも少なくはなかったそうだ。

ちなみに筆者が「大百科」シリーズに初めて触れたのはこの時代。当時では考えられなかった、いつも見ているテレビの中では怖~い女幹部が、大百科の中ではヒーローと一緒に笑顔でピースしているというオフショット写真がバンバン掲載されたり、今で言うところの同人テイスト満載のコミカライズが掲載されていたことをよく覚えている。

この頃、特撮番組の舞台裏がメディアに出ることは出版業界では異例の事態だったらしく、SF雑誌・オタク向け雑誌編集部から「レギュレーション違反だ」というようなクレームもあったそうだ。

とはいえ、当時まだ幼かった自分は「大百科」シリーズの、業界内のご法度記事を通じて「特撮ヒーローの舞台裏」にブラウン管には映らない大人の世界を感じ、後に立派なオタクになるきっかけとなったことは間違いない。そう考えると、「ケイブンシャの大百科」が当時のオタクカルチャーに与えた影響は小さくはなかったのではないだろうか。

![keibun04.jpg]()

大ヒットを記録した

■全盛期を迎えた80年代初頭

冒頭でも述べた通り、「ケイブンシャの大百科」が扱う題材は非常にバラエティに富んでいたわけだが、それらはいかにして企画・編集され、どのくらいのペースで出版されていたのだろうか?

「時期によってばらつきはあったんですけど、だいたい月に4冊出していました。ほぼ週刊でしたね。編集は実質10人くらいで、年間50冊くらい出していたので、一人の編集者がだいたい年間で3~4冊を担当していました。売れていない本でも3~5万部は刷ってて、キャラクターものになると10万部くらい刷っていましたね。どの本も、ほぼ即重版がかかっていました。どんな本でもそこそこ売れているから、時々変な本が出てもそれなりに売れるんです。こちらとしても、とにかくコンテンツが欲しくて、常にネタを探していました。面白い話とかネタが編集部に入ってきたら、すぐに『それやろう』ってなるんですよ(笑)。だから大したマーケティングとかしていませんでした」

![keibun05.jpg]()

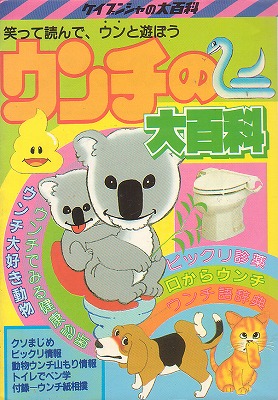

珍品中の珍品

![keibun03.jpg]()

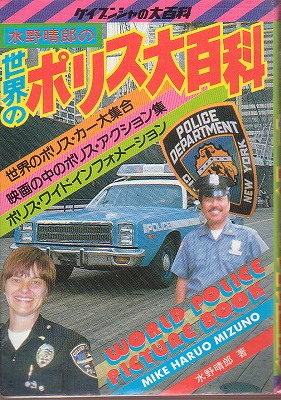

水野晴郎がポリスのコスプレを披露

なんと豪快なエピソードだろう。出版不況と言われて久しい昨今では、とても信じられない状況である。ちなみに「変な本」の中には、『エチケット・マナー大百科』『ユン・ピョウ大百科』『おりがみ大百科』『水野晴郎の世界のポリス大百科』など、タイトルを見るだけで興味が惹かれるものも多々。中には、いろいろな生物の排泄物を紹介する『ウンチの大百科』や、かなり時代を先取った性教育の大百科『からだなぜなに大百科』など、かなりエッジなものもあった。そんな「変な本」の中で、黒沢さんが携わった一冊が『忍者・忍法大百科』だ。

「当時、大百科は320ページ埋める必要があったんですが、忍法をネタにしても普通にやると埋まらないんです。まず伊賀忍者、甲賀忍者って忍者を紹介して32ページくらい。残りの300ページくらいをどう埋めるかというと、もう編集がでっち上げていくわけです。この本の場合は、忍者のコスプレをしてフォトストーリーを作ることになったんです。パーティ用のコスプレ衣装を用意して、僕の大学時代の後輩を呼んで、いきなり『これを着ろ』って命令していました(笑)。そのストーリーですか? もちろん僕たちで書きました」

その他、『怪獣プラモ大百科』では円谷プロ監修の『ウルトラQ』公式フォトストーリーを編集部で作ったり、『アニメアイドル大百科』では当時まだ晴海の東京国際見本市会場で開催されていたコミックマーケット会場に出向き撮影したコスプレイヤーの写真を掲載したりと、黒沢さんはかなり好き勝手に大百科を制作していたという。

ちなみにこの頃、映画評論家・町山智浩のような後のビッグネームも、編集者・ライターとして大百科に関わっていたという。このように個性的な人物が子ども向けに本格的な書籍を作り続けていたのが、80年代の「ケイブンシャの大百科」だったのだ。

■ケイブンシャの大百科の終焉……そして現在

![keibun01.jpg]()

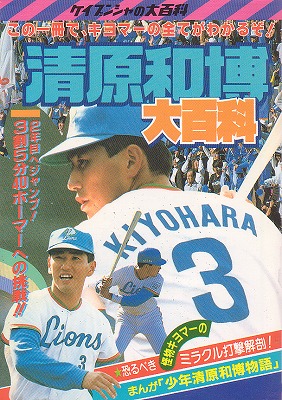

キヨマー時代の一冊

![keibun06.jpg]()

鉄道系も充実

しかし、ケイブンシャの大百科の全盛期は、80年代後半には過ぎていたという。

「80年代後半になるとマンネリ化し始めたせいか、徐々に売れなくなってきていました。売れなくなると悪循環で、だんだんページ数が減って、金額が上がっていきます。そうなると、読者のお得感も減ってきたと思います。もう80年代半ばくらいからその気配がみられるようになって、そろそろ勁文社も大百科依存から脱却しようという空気になってきました」

この頃になると、特撮・アニメオタク向けの設定資料集や書籍も数多く出版されるようにもなっていたことから、高年齢層の読者も離れていたということだろう。ケイブンシャの大百科で、オタク趣味に目覚めてしまった子どもたちも、ある程度年齢を重ねて、よりマニアックな専門誌に情報を求めていったのかもしれない。いずれにせよ、日本全国の子どもたちやオタクに知識や情報獲得の快感を教えてくれたケイブンシャの大百科は、80年代のサブカルチャー史に多大な影響を与えながらも、誰にも評価されることなく役目を終えていった。

90年代に入ると、80年代に数多く出版された「変な本」は姿を消し、アニメやゲームの情報を集めたものと過去に出版された雑学系大百科の改訂版が主力となった。かつて「ケイブンシャの大百科」シリーズが持っていた、得体の知れないパワーは鳴りを潜め、2002年、勁文社の倒産とともに30年近くに及ぶ歴史に幕を下ろした。

しかし、ケイブンシャの大百科が僕らに与えてくれた熱気は、今も多くの人の胸にくすぶっている。そんな熱気を再び呼び起こしてくれるような一冊を、黒沢さんは10月18日に上梓する。

![keibunjk.jpg]()

そのタイトルは、『よみがえるケイブンシャの大百科~伝説の70~80年代バイブル~』(いそっぷ社)。ケイブンシャの大百科の内容を振り返ることのできるテキストや、いま見てもワクワクする表紙画像、本文画像などをギュギュっとまとめた、まさしく「大百科の大百科」とでもいうべき一冊だ。

「勁文社は、編集の仕事のことは何も教えてくれませんでした。全部独学で学ぶしかありませんでした。それでも続けていたのは、やっぱり大百科を作ることが好きだったからでしょうね」

黒沢さんはこう当時を懐かしみつつ、ケイブンシャの大百科への愛を語る。最後に彼は「そうそう」と、当時の読者である子どもとの、あるエピソードを語ってくれた。

「ある子どもが、学校でアニメの歴史を調べてこいって言われて、『アニメの歴史を調べたいんですけど』ってたどたどしい声で電話してきたんです。でも、こっちも専門家じゃないから『よく分からないです』って答えると『はあ~』って、ものすごいがっかりした声を出すんです。それで、会社にある資料と他社の本をまとめて箱に詰めて送ってあげたら、親御さんから『期待を裏切らなかった。ありがとう』っていう長文の手紙と菓子折りが来たんです」

なんと心温まるエピソードではないか。

「やっぱり僕たちは、大百科を読んでくれる子どもたちに作っていたからね」

黒沢さんはそう語る。

「もっと面白い情報を詰め込みたい」と意気込む編集者・ライターと、「ケイブンシャの大百科なら、きっと知らない情報が載っているはず」と期待する読者の間にある信頼関係こそが、このシリーズの一番の魅力だったのかもしれない。

(取材・文=有田シュン[シティコネクション])

<イベント情報!>

シティコネクションpresents

「『よみがえるケイブンシャの大百科~伝説の70~80年代バイブル~』発売記念! バック・トゥ・ザ80’sトークライブ Vol.2 ケイブンシャの大百科ナイト!」

今回の記事の内容はもちろん、さらにいろいろなエピソードや制作裏話が飛び出す爆笑トークライブを開催!

当日は、今はなき「ケイブンシャの大百科」編集部の映像も上映される!?

【日時】10月26日(日)開場 18:00/開演 19:00

【出演者】黒沢哲哉(元・ケイブンシャの大百科編集者)、☆よしみる(元・ケイブンシャの大百科編集・漫画執筆など)、有田俊(ライター)、斉藤淳一(歌手)

【会場】東京カルチャーカルチャー

【料金】前売チャージ券 2,100円 /当日チャージ券 2,600円(要1オーダー制 アルコール500円~、ソフトドリンク420円~)

詳細はこちらから

<http://tcc.nifty.com/cs/catalog/tcc_schedule/catalog_140929204700_1.htm>